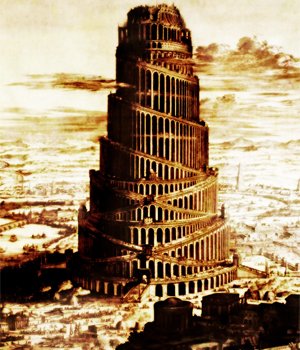

Tilampam

Al caer la última palada de tierra sobre aquella fosa común donde daba cristiana sepultura a Mariana, su hija adolescente de apenas 15 años de edad, quien había sido ultimada por soldados del ejército de su país, Adela sintió que al final de ese día, que le había parecido interminable, las piernas no la podían sostener, por lo que se sentó junto a la tumba…

Tilampam

Juan Roberto Zavala

Al caer la última palada de tierra sobre aquella fosa común donde daba cristiana sepultura a Mariana, su hija adolescente de apenas 15 años de edad, quien había sido ultimada por soldados del ejército de su país, Adela sintió que al final de ese día, que le había parecido interminable, las piernas no la podían sostener, por lo que se sentó junto a la tumba. Alta y delgada y con un vestido que denotaba haberse usado durante varios y afanosos días, sus ojos negros y brillantes reflejaban, en aquel cementerio municipal, la tristeza de sus pensamientos.

Entonces vio cómo se despedían de ella y se retiraban los dos sepultureros que por unas cuantas monedas la habían acompañado y sintió un singular alivio de poder recordar, a solas, la vida y el destino de su hija.

De inmediato trajo a su memoria el día en que Mariana nació en aquella barranca sin árboles, donde, junto con Melquíades, quien al nacer la niña la abandonó, levantaron un jacal cerca de un arroyo a donde iba por agua para el consumo diario y cómo la niña fue creciendo sólo con la atención, durante el día, de algunas vecinas, pues para ganar el sustento diario debía trabajar en labores domésticas.

Recordó también que a partir de los ocho años de edad su hija le ayudaba diariamente a llevar agua a la casa y cómo, en medio de esa vida precaria, la inscribió en la escuela primaria a donde, para llegar, tenía que caminar una larga distancia y que con esfuerzos lograron comprar una televisión, con la que la niña se divertía y soñaba con los lujos y la vida que allí se mostraban.

Al concluir la primaria, a los 13 años de edad y debido, tal vez, a los pobres ingresos y a las carencias con que vivían, Mariana empezó a tener una sensación de desagrado por su condición de vida; una especie de dolor interno que la hizo alejarse de sus compañeras de escuela y valorarse a sí misma como una persona sin capacidad para llevar una vida digna.

Estas consideraciones despertaron en ella una marcada impaciencia por lo que consideraba la felicidad: los bienes materiales. A partir de entonces, lentamente y de forma se fue adueñando de ella un sentimiento de envidia por lo que otros poseían, el que más adelante se transformó en amargura y rencor.

No es posible, se decía, que unos cuantos tengan casas enormes, costosísimos coches y lleven una vida placentera y sin preocupaciones, en tanto que nosotras vivimos una vida de privaciones, pues apenas “nos alcanza” para mal comer.

Al cumplir los 15 años de edad conoció a Miguel, un joven que aunque viviendo en el mismo entorno de carencias que ella, disponía de una camioneta y dinero suficiente para invitarla a bailes, comidas y al cine y quien le hablaba de obtener, junto con sus amigos, ganancias rápidas al apropiarse de bienes ajenos, lo que justificaba diciendo que esa era la única forma de aliviar la pobreza.

Al principio de esa relación Mariana le contaba todo esto a su mamá, quien la trataba de convencer de que cualquier actividad ilegal era siempre perseguida y castigada con prisión y en muchas ocasiones los criminales perdían la vida y le aconsejaba darle a su vida un sentido fundamentado en valores y en amor hacia ella misma y alos demás.

Adela recordó también aquel día de (febrero o marzo) en que al regresar a su casa, casi al obscurecer, encontró sobre la única mesa que tenían un papel que Mariana le había dejado, donde sólo le decía: me marcho con Miguel. No sé cuándo volveré.

Asombrada y aturdida, sintió el mundo sobre sus espaldas y la preocupación, no por quedarse sola, sino por el futuro de su hija que se había dejado arrastrar por aquel joven, que con esto demostraba tener un amplio dominio sobre ella.

¿Volveré a verla?, se había preguntado esa noche y un sentimiento de temor la hizo llorar desconsoladamente. Dos meses después confirmó su preocupación, pues por pláticas con vecinos supo que Miguel, a quien Mariana siempre acompañaba, constantemente participaba en asaltos y tráfico de droga. Por esas pláticas entendió que su hija adolescente había preferido ese camino, al de una vida con pobreza.

Un domingo de Julio, su día descanso, Rosa, su amiga y vecina, le fue a avisar que al teléfono de su casa le llamaba Mariana y al contestarle le pidió que al día siguiente se encontraran en Tilampam, donde la recogería para verla y platicar.

Como ya habían pasado varios meses sin estar con ella, sin oírla, sin tocarla, sintió una enorme alegría y pensó y se convenció a sí misma que la podía persuadir de regresar a la casa yde, juntas, construir una vida feliz.

Le ofreceré, se decía a sí misma esa noche en la que no pudo dormir, cambiarnos a una ciudad donde nadie nos conozca y olvidando el pasado, sin depender de nada ni de nadie, llevar una vida honesta y de trabajo, con lo que podría conocer otro joven que se enamorara de ella y le diera afecto y una vida digna.

Al lugar acordado, Tilampam, llegó ese día muy temprano y esperó. Había recorrido a pie los tres kilómetros del sendero que, zigzagueando, la llevó hasta un caserío con algo que parecía una plazuela, polvorienta, sin árboles y tal vez, como reflejo de su aflicción de varios meses, vio tristeza y miseria, como la suya, en el aspecto exterior de las viviendas.

Ya para cuando Mariana apareció, acompañada de Miguel y otro hombre, el sol brillaba, radiante y al verla su preocupación de los meses anteriores se disipó como por encanto. Después de los abrazos y saludos la llevaron hasta una bodega en construcción, donde un grupo de delincuentes tenían a una sexoservidora, que después supo por ella misma la habían “levantado” una noche anterior y una segunda mujer que cocinaba y hacia labores de limpieza para el grupo delictivo.

Ahí confirmó que su hija participaba activamente en el grupo delictivo, junto con Miguel y otras 19 personas, entre las que estaban dos adolescentes de aproximadamente 17 años y se dio cuenta que todos tomaban cerveza o vino y se drogaban (consumían drogas).

Siempre con la esperanza de que volviera con ella, Adela permaneció con su hija dos días en el bodega y en la madrugada del tercero, al filo de las cuatro de la mañana, cuando ya estaban todos dormidos y solo uno de ellos, que casi dormitaba, cuidaba el acceso, sin puerta, se escucharon balazos que impactaban sobre las láminas del techo.

Con el estruendo de los disparos y al grito del vigilante “nos cayeron los contras”, cuatro o cinco de ellos tomaron sus armas y casi a ciegas, pues la bodega no tenía luz y sobre de ellos iluminaban los faros de la camioneta del ejército, contestaron el fuego. El enfrentamiento duro casi cinco minutos y en medio de los disparos en ráfaga de los soldados y lo pausados de ellos, se escuchaban gritos de “ríndase”, “ejército nacional”.

Ante la superioridad del armamento de los militares y presas de pánico, los delincuentes cesaron los disparos y empezaron a gritar “no tiren”, “nos vamos a rendir”, “ya soltamos las armas”. Para ese momento varios de ellos habían perdido la vida y otros estaban heridos. Mariana había sido alcanzada en la pierna y se quejaba del dolor.

Los soldados esperaron aproximadamente 15 minutos afuera de la bodega y después de avisar que entrarían, al ingresar encontraron a los delincuentes rendidos, desarmados y con las manos en alto. En ese momento alguien dijo “aquí hay tres secuestrados”, por lo que las tres mujeres y los presuntos secuestrados permanecieron custodiados en uno de los cuartos frontales.

Después de ordenarles que no voltearan a ver, los militares fueron llevando hacia el lado izquierda de la bodega, uno a uno, a los ocho delincuentes vivos y sin heridas, incluidos los dos adolescentes de 17 años, a los que obligaron a hincarse, a decir su apodo, su edad y su ocupación, para después ultimarlos.

En ese momento se escuchó una voz de mando “a todos los que estén vivos vuélvanles a disparar”, por lo que giró la vista hacia donde estaba su hija y con horror vio como a ella y a los otros heridos los asesinaban.

En esos momentos, amarrada y sentada en la bodega, Adela sintió un abatimiento de ánimo, un dolor incontenible por la pérdida de su hija, que para ella era la razón de su existencia y se puso a llorar.

Aunque turbadas las ideas recordó su humilde casa, los vestidos y la absurda vida de miseria que había llevado Mariana, de lo que ella se sentía responsable y pensó también que su ausencia, el no escucharla ni ver el brillo de su ojos, ineludiblemente la conduciría a un estado de soledad, vacío de esperanzas.

¿Por qué no hice esto o aquello en beneficio de las dos? ¿Por qué no busqué otro trabajo que me permitiera darle una vida mejor? ¿Yo escogí su destino?, se preguntaba, cuando un par de militares llegaron por los dos supuestos secuestrados, diciéndoles que los acompañaran para tomarles una foto. Poco después se escucharon disparos y cuando, más adelante la sacaron de la bodega, vio en el piso sus cuerpos sin vida.

Para ese momento el sol inundaba con su luz toda la bodega y pudo ver con claridad que los militares cambiaban la posición de algunos de los cadáveres, colocándoles armas en las manos o a su lado, para simular que sus muertes se habían dado en el enfrentamiento.

Minutos después vio que arribó a la bodega un contingente de militares que estuvieron observando la escena y platicando con el primer grupo de las fuerzas armadas.

Seis horas tuvieron que transcurrir para que llegaran las autoridades civiles y varios días y muchos trámites burocráticos para que le entregaran el cuerpo de su hija.

Fatigada, todo eso recordó y sin saber que más le depararía el destino, en ese momento decidió que debería mudarse y trabajar en Tilampam para estar cerca de la tumba de su hija, pues ahí las autoridades le habían dado el lugar para sepultarla.